为深入推进本科教育教学审核评估自评自建工作,展示各二级学院在教育教学改革、专业建设、人才培养过程中的举措、特色与成效,学校陆续推出本科教育教学审核评估各二级学院巡礼。本期巡礼学院:商学院。

01

学院简介

【办学历史】

办学历史可以追溯到1995年,历经政教科、政史系、政治与经济系、经济与法律系等发展变迁,2010年变更为经济与管理系,2015年首次招收本科生,2015年经济与管理系变更为商学院。近年来,学院牢牢把握“地方性”、“应用型”办学定位,坚持以区域需求为导向,以能力培养为核心,努力打造双师双能型教师队伍,持续优化育人模式,走出了一条以产教融合、校地企协同为主要特色的高素质应用型专业人才培养之路。

【专业布局】

现有财务管理、电子商务、市场营销、旅游管理与服务教育、知识产权、数字经济6个本科专业,全日制在校本科生1300余人。

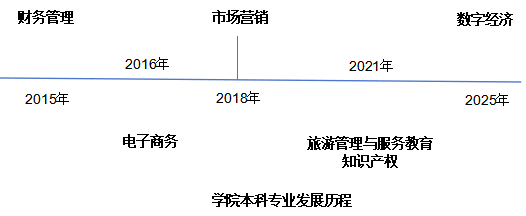

【师资队伍】

现有教职工67人,其中教授5人,副教授12人,博士12人,具备海外教育背景教师9人,双师型教师42人,硕士及以上学历教师占比95.52%。教师队伍先后荣获“全国社联优秀社会组织工作者”“江西省百千万人才工程省级人选”“全国巾帼建功标兵”“江西省社科优秀科普专家”“萍乡市政府特殊津贴专家”“江西省最美社科人”等荣誉称号。近年来,承担国家社科基金项目2项、国家自科基金项目1项。

02

特色一:思政引领,铸魂育人立本

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,笃行思政引领,铸魂育人立本,全面落实立德树人根本任务。

探索“三五三”党建模式,厚植思政育人根基

围绕学校“365”安源红色文化育人模式,扎实开展“双融双育”活动,探索“三五三”党建模式。即“理论+能力+实践”三个方面、每个方面五项要求、每个要求三项标准,重点推进“讲好五类故事”“争做五项标兵”“参与五个队伍”,构建“双融双育”立体矩阵。“三五三”党建模式为师生提供了丰富的党建学习和活动平台,引导师生不断加强对党的理论、方针、政策的学习,增强了教师党性观念和党员意识,培养了学生爱国主义情怀和社会责任感。旅游管理与服务教育专业与安源景区管委会共建“安源红旅”班,传承红色基因、赓续安源精神。

吴姚奔同学获校长奖学金 商学院“安源红旅”班

打造“湘赣红”辅导员工作室,点亮思政育人灯塔

“湘赣红”辅导员工作室以理论和实践研究为主要方向,以加强湘赣边红色文化宣传技能培训为主渠道,传承和弘扬湘赣边红色文化。通过“123456 模式”推动湘赣边红色文化融入大学生思想政治教育。多方合力打造具有湘赣边区域特色的红色文化“金课、金师、金基地、金教材”,推动学院成为弘扬传承湘赣边红色文化的主阵地。学院老师撰写的《“湘赣红”辅导员工作室的探索与实践思考》荣获北京大学出版社2024年辅导员队伍建设研讨会二等奖,《“湘赣红”辅导员工作室打造湘赣边红色文化新IP的探索实践》获评全国高校思想政治工作优秀案例,并被中国网全文刊载。

“湘赣红”辅导员工作室获奖

践行“义工团”志愿服务活动,释放思政育人动能

2010年首创“义工团”志愿服务平台,坚持“献爱心、助残弱、传文明”初心,对孤寡残疾、生活处于极度贫穷困的社会弱势群体进行常态化、规范化的无偿帮扶,让学生体会到“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,从而更加坚定为人民服务的理想信念。经过实践,成功塑造了芦溪特校、康复中心、潭田小学、爱心超市等多个特色活动点。

03

特色二:协同发展,多维融合强基

立足教育本质,以协同为核心抓手,从学科、产教、师生三个关键维度破局,通过多维融合筑牢育人根基、提升办学质效。

打破学科壁垒,共绘新文科蓝图

回应数智社会人才需求,积极进行专业优化,修订专业人才培养方案。为保障培养方案的科学性,组织高校专家、用人单位和优秀毕业生代表对培养方案进行评审,确保课程体系进一步向数智化、实践化发展的方向,增设数字经济、商务数据分析、智能审计、数字化供应链管理等课程,并对传统的专业课程进行更新,增加数字和智能技术工具方法运用的内容。成功申报数字经济专业,明确了“商科+法学+数字”专业协同发展目标和路径。

深化产教融合,实现校地企共赢

强化实践教学环节,构建了专业技能训练、专业认知实习、毕业实习、毕业论文(设计)等实习实践体系,实现各实践教学环节互为衔接、有序连贯、循序渐进。拓展合作领域,与地方、行业、企业形成深度融合的协同育人格局。立足地方发展需求,与武功山管委会、安源区人民法院、甘源食品、花蝴蝶食品等构建校地企合作平台。

强化教学相长,打造双创新生态

鼓励教师创新课堂教学,将科研成果投入到课堂教学和学生指导工作中,产生了一批科研反哺教学课题和案例。将创新能力培养融入学生学习实践全过程,构建以能力培养为主线、以课程建设为基础、以项目实践为载体的双创教育体系。近年来,获得教育部84类赛事国家级特等奖4项,金奖3项,一等奖9项,二等奖18项,三等奖20项;华中地区一等奖、二等奖各1项;省赛一等奖26项,二等奖22项,三等奖19项。教师参与指导各类职业技能竞赛112人次;学生获得国家级奖励115人次、省级奖励177人次、市级奖励52人次。

04

特色三:经世致用,赋能地方振兴

紧扣“立足地方、融入地方、服务地方”核心使命,将专业优势与地方发展需求绑定,把专业教育成果转化为地方发展实效。

理论扎根实践,构筑地方振兴智力基座

秉持“经世致用”办学理念,积极服务地方发展。完成《萍乡市中长期人才发展规划》《萍乡市教育事业“十四五”发展规划》《萍乡市商业网点规划》等规划项目,完成《萍水河—渌水流域协同保护条例》《萍乡武功山风景名胜区管理条例》《萍乡市企业科技创新促进条例》等立法项目。《萍水河—渌水流域协同保护条例》作为全国首例跨省协同立法项目,在全国人大常委会《工作情况交流》刊登,获全国人大常委会法工委《地方立法研究》推介,入选水利部河长制典型案例,获得央视等主流媒体报道。

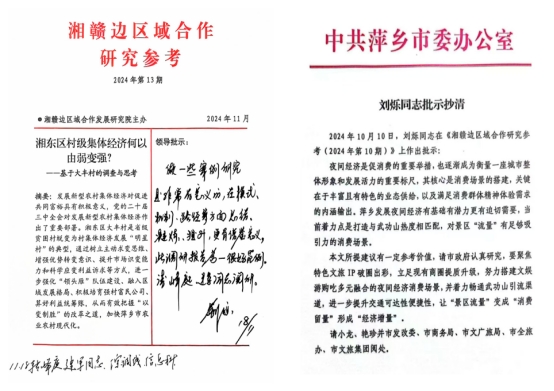

校地协同创新,激活地方振兴发展动能

积极发挥“智囊团”作用,《关于萍乡市夜间经济发展的几点思考》《湘东区村级集体经济何以由弱变强?——基于大丰村的调查与思考》等多篇建言献策报告获市委主要领导批示。联合人社、教育部门开展茶艺师、电子商务师、互联网营销师、SYB等培训,累计培训学员600多人。

学院教师咨政建言报告获得市委主要领导批示

主要作者 | 报告名称 | 时间 |

吴陈舒 | 三个聚焦 打造萍乡红色名村靓丽名片 | 2024.1.2 |

雷朝阳 | 关于深化萍乡市与长株潭地区互派干部挂职工作的思考 | 2024.3.28 |

吴艳 | 关于萍乡市夜间经济发展的几点思考 | 2024.10.11 |

吴陈舒 | 湘东区村级集体经济何以由弱变强?——基于大丰村的调查与思考 | 2024.11.18 |

冯卉萍 | 关于推动萍乡跨境电商高质量发展的思考 | 2025.1.23 |

雷朝阳 | 抓实“四高”重点任务加快推进萍乡食品产业高质量发展 | 2025.1.25 |

吴陈舒 | “横岗模式”为什么行?——基于湘东区“共富直播间”的调查与思考 | 2025.7.9 |

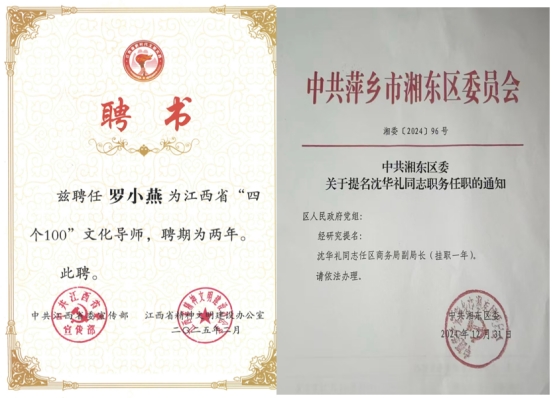

人才引领发展,夯实地方振兴支撑体系

鼓励教师服务地方发展,1人担任萍乡市第六届决策咨询专家智库委员会委员,3人入选中共江西省委宣传部“四个100”文化导师,5人参加高层次人才服务团。他们在地方产业升级、政策咨询、文化建设等方面发挥作用。充分发挥专业优势,年均开展校外学术讲座和专题辅导30场以上。通过这些活动,将最新的学术成果、专业知识传递给地方干部、企业员工和社会各界人士,为地方振兴培养实用型人才。

05

学院未来发展规划

围绕数字化、智能化、应用型发展方向,培养更多具备行业洞察力与实战能力的专业人才。财务管理专业聚焦智慧财务强化学生大数据财务实战素养。电子商务专业注重培养“技术+运营+创新”应用型人才。市场营销专业强化数字营销细分领域特色凝练。旅游管理与服务教育专业提升服务地方文旅融合发展效能。知识产权专业提升学生职业资格考试和知识产权应用能力。数字经济专业培养经济分析和数字技术应用能力的复合型人才。