01

学院简介

【办学历史】

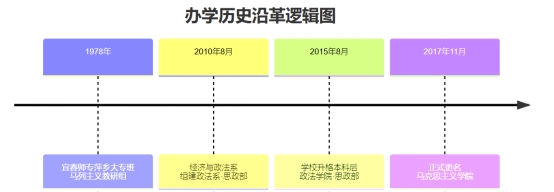

萍乡学院马克思主义学院前身可追溯至1978年宜春师专萍乡大专班成立时组建的马列主义教研组,2010年8月在原经济与政法系思政教研室和法律专业基础上组建政法系·思政部,随着学校建院升本,2015年8月设置政法学院·思政部,2017年11月更名为马克思主义学院。

图1.马克思主义学院办学历史沿革逻辑图

学院承担全校思想政治理论课及思想政治教育本科生的专业课教学任务,担负马克思主义理论教学、研究、宣传和人才培养重任。马克思主义学院设有党政办公室、教学科研科、学生工作科(团委)等管理机构,下设7个教研室,其中包括1个思想政治教育本科专业教研室,以及6个思想政治理论课公共课教研室,分别为:《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》教研室、《思想道德与法治》教研室、《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》教研室、《中国近现代史纲要》教研室、《马克思主义基本原理》教研室和《形势与政策》教研室。此外,学院还设有1个师范生教学技能实训中心。

图2.马克思主义学院组织架构图

目前马克思主义学院有教职员工36人, 其中教授3人,副教授5人,博士学位教师3人,硕士学位28人;双师型教师11人。学院拥有江西省中青年骨干教师1人,江西省最具影响力思政教师1人,江西省师德标兵1人,江西省优秀班主任1人。萍乡市十佳优秀思政课教师2人。

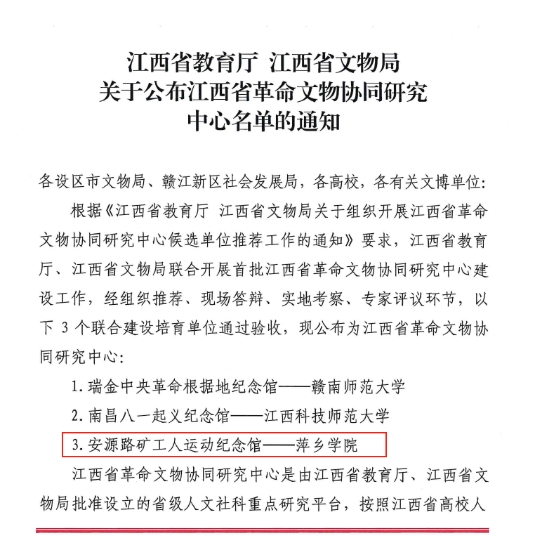

学院承担了思想政治教育(本科)专业的学生教学管理工作,依托江西省安源精神研究会和江西省革命文物协同研究中心(安源路矿工人运动纪念馆——萍乡学院),学院充分利用萍乡的革命传统文化,发掘丰富的红色文化资源,弘扬安源精神,让安源精神与井冈山精神、苏区精神等一道,成为学校红色文化育人的特色和亮点。五年来,毕业生就业率近90%,学生获得江西省大学生创新大赛、“挑战杯”江西省大学生创业计划竞赛、“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、江西省职业规划大赛等省级以上奖励多项。

学院坚持本科教学的中心地位,以学生发展为核心,树立“知识传授、能力培养、素质提高协调发展”的教育理念,以“厚德明法、求实笃行”为院训,坚持面向市场、面向基层大力培养应用性、复合型专业人才的办学思想,坚持走以质量提高为核心的内涵式发展道路,通过加强师资队伍建设、教学研究、教学条件建设和教学质量工程建设,把马克思主义学院建成基础厚、能力强、具创新精神高级应用型人才培养的重要基地。

02

特色一:党建引领 高位统筹 构建思政育人新格局

学校党委高度重视思政课建设,把思政课建设作为党的建设和意识形态工作的标志性工程摆上重要议程。党委书记、校长领衔领导班子进课堂听课、进课堂讲课、进教学研讨会、进现场办公会,定期主持召开思政课建设专项推进会,形成“党委统揽-部门协同-学院落地”的全链条责任机制,为深化思政课建设提供组织保障和制度保障。

图3. 校党委书记邱晓辉带头讲授思政课

图4. 校长刘林芽带头讲授思政课

学院党委强化思政课建设,推动工作高质量发展。在学校党委坚强领导下,学院党委始终把思政课建设作为立德树人关键工程来抓,把习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神、重要指示精神以及关于教育工作、思想政治教育等方面的重要论述作为“第一议题”,融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,把思想价值引领贯穿教育教学全过程和各环节。确立院领导班子成员联系教研室制度,推动学院完善党建统领教研、以教研促党建的机制。创新"党建+十大育人"融合模式,健全党建引领课程育人、科研育人、实践育人、文化育人、网络育人、心理育人、管理育人、服务育人、资助育人、组织育人“十大育人体系”,形成长效机制,优化评价激励,强化实施保障,促进学院高质量发展。

03

特色二:深耕本土 平台筑基 打造红色研究新高地

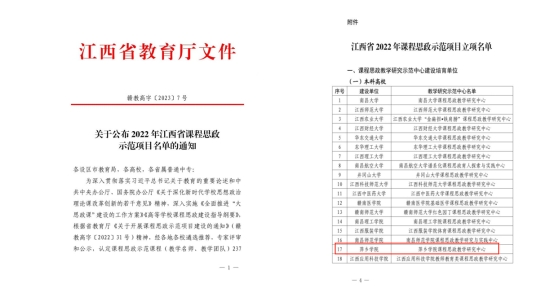

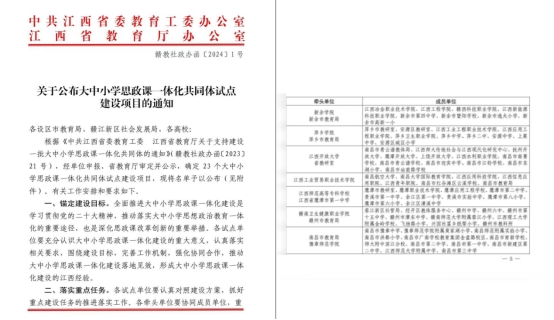

马克思主义理论学科在遵循学科基本要求的基础上,扎根萍乡市本土资源,深度挖掘安源红色文化资源,将马克思主义理论与本地红色文化相结合,积极参与学校科研平台建设,并取得显著成效。近年,学校连续获批2个省级教学研究平台:萍乡学院课程思政教学与研究中心和江西省大中小一体化建设中心;2个省级人文社科研究平台:江西省安源精神研究会和江西省革命文物协同研究中心(安源路矿工人运动纪念馆——萍乡学院),这为加强学校思政课建设提供了平台优势。

图5. 江西省课程思政示范项目立项文件

图6. 江西省大中小学思政课一体化共同体试点建设项目立项文件

图7.江西省安源精神研究会党支部成立大会

图8.江西省革命文物协同研究中心获批文件

04

特色三:聚力科研 提质增效 实现学术动能新突破

学院有组织地推动科研工作,筹建了两个思政课名师工作室,发挥工作室和教研室的协同效应,在三年之内实现了科研成果从量的积累到质的突破。近三年,先后获批教育部人文社科基金项目、江西省哲学社会科学基金项目、江西省高校入文社会科学研究项目、江西省高校党建研究项目等省级以上课题14项,结项省级以上课题7项,实现了项目数量和层级上的双突破;出版了多部学术专著,在《党建》《学校党建与思想教育》《江西日报(理论版)》等核心以上报刊发表学术论文多篇。

图9.学院老师省级以上课题立项情况部分展

图10.学院老师获省级以上课题结项情况部分展示

图11.学院老师在CSSCI来源期刊发表论文

图12.学院老师在《江西日报(理论版)》发表论文

05

特色四:协同联动 多维融合 构建大思政育人新体系

学院与全国首批 “大思政课”实践教学基地——安源路矿工人运动纪念馆深度合作,与芦溪县银河镇紫溪村、萍乡孔庙博物馆共建“大思政课”实践基地,与萍乡市安源区、湘东区合作开展“大中小学思政课一体化”建设。作为萍乡片区高校牵头单位,带头组织开展问题式专题化团队教学改革,落实片区各高校集体备课与教学研讨活动,开展片区集体备课、公开示范课等活动。

图13.萍乡片区高校赴浙江考察学习

深化“辅导员+学业导师+专任教师”融通育人机制,建立师生一对N联系机制,提升协同育人实效。学院教师带领学生深度参与教学科研工作,指导学生参与大学生创新创业训练计划,获国家级、省级项目立项近10项,指导学生参与社会实践,指导学生参加中国国际大学生创新大赛、“挑战杯”江西省大学生创业计划竞赛、“挑战杯”江西省大学生课外学术科技作品竞赛、江西省大学生职业规划大赛、“田家炳杯”全国师范生教学技能竞赛、“华文杯”全国师范院校师范生教学技能大赛等各级各类赛事获奖20余项。

图14.学院学生接受江西教育电视台采访

图15.学院学生省级以上竞赛部分奖励情况

06

特色五:引育并举 强师赋能 构筑人才发展新梯队

学校党委深入贯彻落实思政课建设要求,对标师生比1:350足额配备专职思政课教师,并通过“三单政策”(单列指标、单设标准、单独评审)优化思政课教师职称评审机制,设立专项经费保障思政课建设。在政策支持与资源保障基础上,学院形成“名师引领、骨干支撑”的育人梯队。近三年引入青年教师12人,思政课专职教师高级职称占比提升9%,博士学位教师占比提高9%,新增省级“双师型”教师3人,队伍结构提质明显;邀请省内外专家开展专题讲座10余场,组织教师参与教学科研专题培训逾百次;1名教师入选江西省思政课骨干教师赴京访学资助项目,多名教师获省级教学竞赛奖项,人才培育增效突出;现有江西省中青年骨干教师、江西省最具影响力思政课教师、江西省师德标兵等省级人才7人次,示范引领显著。

图16.教育部长江学者项久雨教授莅校讲座

图17.学院老师部分获奖情况展示

图18.学院老师部分荣誉展示

07

特色六:夯基铸魂 先锋引领 谱写党建引领新篇章

学院党委始终坚持全面从严治党,扎实开展主题教育和理论学习中心组、党支部、教师理论学习,不断推进两级班子和党支部的规范化建设,高度重视师德师风建设,切实加强意识形态阵地管理,为学院改革发展提供了坚强有力的政治、思想、组织、作风、安全保障。学院党委切实抓好学院文化建设、困难师生帮扶等工作,营造了积极向上、团结友爱的学院氛围。积极开展主题党日活动,打造"五心促五型"教育实践矩阵。教工党支部打造“党建+安源红”、学生党支部打造“136党建工作模式”,做到“一个支部一个特色工作法,一个支部一个典型工作案例”。全面落实党委“1314(一生一世)红心向党”工程建设实践活动,成立“红黄蓝”理论宣讲团,打造学院特色的党建品牌,先后获得“先进党总支”“先进党支部”“先进集体”等荣誉称号。江西教育电视台的《党建好声音》栏目专题报道我院党委创新打造的“1314红心向党”工程,激发党员意识,传递正能量。学院思想政治教育1901班团支部获评“全省五四红旗团支部”荣誉称号。站在新的历史起点,萍乡学院马克思主义学院将持续凝练办学特色,为新时代思政教育高质量发展贡献“萍院经验”。

图19.“缅怀伟人风范、传承红色基因”马克思主义学院主题党日活动

图20.“全省五四红旗团支部”荣誉称号

08

学院未来发展规划

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在学校党委、行政的坚强领导下,全力实施以应用转型和高质量发展为核心的内涵式发展战略。坚持以人才为关键、特色为方向,对标对表学校“十五五”教育事业发展规划,加强学科专业建设;以江西省高校思政课问题式专题化团队教学改革和大中小学思政课一体化建设为有利契机,打造一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的高水平思政课教师队伍。