01

学院简介

人文与传媒学院起源于1978年萍乡教育学院中文科,历经多次更名与专业调整,2019年整合历史学专业后正式定名。

【办学定位】

人文与传媒学院植根赣西沃土,传承安源精神,秉持“人本、人文、人为”办学理念,以昭萍文化为根基,以红色文化为精神内核,以培养“能说、会写、善沟通、动手能力强”应用型人才为目标。

【师资队伍】

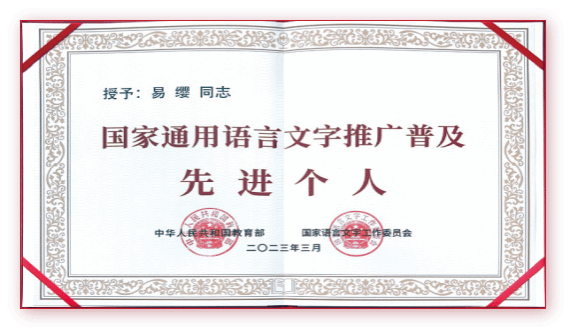

人文与传媒学院获省教育厅 “语言文字优秀集体” 称号,现有“双师型” 教师 16 人。学院教师中 1 人获评 “国家通用语言文字推广普及先进个人”,1 人获 “江西省高校中青年学科(专业)带头人”,1 人当选 “新时代赣鄱先锋”,1 人获萍乡市 “龚全珍式好干部”,1 人获 “红色标杆” 党员称号。

【专业建设】

人文与传媒学院秉持党建引领学科发展的核心导向,立足新时代人才需求,着力培养“能说、会写、善沟通、动手能力强”的应用型人才,为学生适应社会发展筑牢坚实基础。 现有汉语言文学、历史学、广播电视编导3个本科专业,有萍乡学院非物质文化遗产研究中心、革命文物协同研究中心、文廷式研究所、安源红色文化研究中心平台,建成了语文课程与教学论、古代汉语、外国文学等省级精品课程,有汉字学、写作与作文指导、社会学、广播电视编导等“课程思政”示范课程以及文传薪火、红色故事我来讲等安源红色文化示范项目。学院立足昭萍文化,依托平台,有教科研论文140篇,其中核心期刊论文38篇;主编教材14部;立项厅级以上课题71项,国家社科基金、教育部、国家语委课题11项,省社科规划课题12项,省教育科学规划项目6项,省艺术科学规划课题5项。张辉海的调研报告《萍乡市打造“辣都”名片的思考》获市委书记批示。凌焰2023年的清代赣西北地区图甲组织与乡村治理研究课题为国家社科基金项目。

02

特色一:“红”“古”融合,文化育人

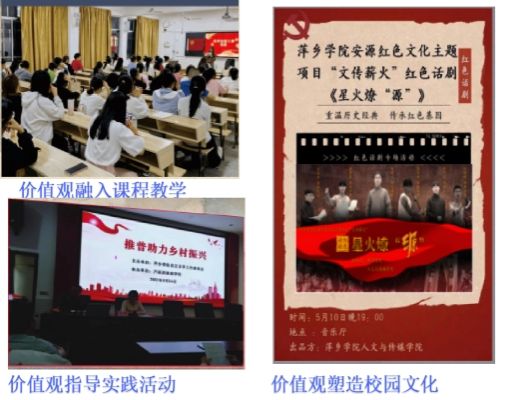

人文与传媒学院以社会主义核心价值观为引领,以培养“立足萍乡,服务江西,辐射全国”应用型人才为目标,将安源红色文化资源和优秀传统文化资源深度融合,形成了“红”“古”融合的“1234”文化育人体系。

“1”个理念:以社会主义核心价值观为引领,“学生中心,产出导向,持续改进”的理念教育教学活动,培养应用型人才。

“2”个平台:构筑了安源红色文化研究中心和萍乡学院革命文物协同研究中心两个教学研究支撑平台,用地域文化资源培育学生。

“3”条途径:模块化特色文化课程体系为内容的课堂教学育人途径、多样化校园文化活动为载体的校园文化育人途径和服务地方的社会实践育人途径。

“4”项机制:文化熏陶与价值观塑造机制、地域特色文化资源挖掘与传承发展机制、混合式教育实践与创新人才培养保障机制、跨学科专业融合与锤炼机制。

表一:地域文化资源的挖掘

序号 | 文章名称 | 发表平台 | 发表时间 | 学生作者 |

1 | 《江士杰与〈里甲制度考略〉》 | 萍乡日报;文传博闻亭;学习强国 | 2023年10月22日 | 甘颖 |

2 | 《著名战地记者胡定芬:烽火战地寻真迹,笔锋闪烁映刀枪》 | 萍乡日报;文传博文亭;学习强国 | 2023年11月19日 | 章廷钰 |

3 | 《“我”的萍乡之旅》 | 萍乡日报;学习强国 | 2023年12月7日 | 章廷钰 |

4 | 《乾隆甲辰、道光丙戌年水灾纪实》 | 萍乡日报 | 2023年12月31日 | 赵烨 |

5 | 《明末清初萍乡战乱的历史记忆》 | 萍乡日报;文传博闻亭;学习强国 | 2024年2月4日 | 甘颖 |

6 | 《风雨变革兴学堂,万世传扬润书生:清末萍乡新式学堂的兴办》 | 萍乡日报;文传博文亭;学习强国 | 2024年3月10日 | 章廷钰 |

7 | 《漫谈萍北乡村小学——养正国民学校》 | 萍乡日报,上栗发布 | 2024年3月31日 | 赵烨 |

8 | 《“乙未大旱”萍乡士绅救灾纪实》 | 萍乡日报 | 2024年5月12日 | 李诗丹 |

9 | 《 “父子双翰林” 传佳话》 | 萍乡日报 | 2024年5月26号 | 欧阳静 |

10 | 《六堂与清代萍乡科举》 | 萍乡日报;学习强国 | 2024年6月2日 | 章廷钰 |

11 | 《“父子双进士”勤政爱民传佳话》 | 萍乡日报 | 2024年6月23日 | 甘颖 |

12 | 《栗江书院:潺潺栗水润书香》 | 萍乡日报 | 2024年7月7日 | 尹佳莹 |

13 | 《育才堂与清代萍乡武举 》 | 萍乡日报 | 2024年07月21日 | 周子琪 |

14 | 《一代宦官王明璠》 | 萍乡日报 | 2024年8月4日 | 熊嘉瑶 |

15 | 《“叔侄翰林”彭涵霖与彭叔华》 | 萍乡日报;学习强国 | 2024年9月1日 | 甘颖 |

16 | 《萍矿煤捐于清末民初萍乡新式教育》 | 萍乡日报 | 2024年10月13日 | 李癸乐 |

17 | “祖孙翰林”喻增高和喻兆藩 | 萍乡日报 | 2024年11月3日 | 欧阳静 |

18 | 《清代江西萍乡五解元》 | 萍乡日报;学习强国 | 2024年12月1日 | 刘玉露 |

19 | 《清末萍乡科举佳话二则》 | 萍乡日报 | 2024年12月29日 | 周子琪 |

20 | 《于困苦中奋进——清代萍乡解元胡增瑞》 | 萍乡日报 | 2025年2月17日 | 陈雨蓉 |

21 | 《漫谈清代萍乡兴贤堂》 | 萍乡日报 | 2025年2月23日 | 章廷钰 |

22 | 《繁盛的开端——萍乡宋代科举人才辈出》 | 萍乡日报 | 2025年3月23日 | 罗金艳 |

“红”“古” 融合文化育人体系推动教师持续探索教育教学新模式,促进学生深入挖掘地域特色文化,让学生在了解历史脉络、感受文化魅力的过程中,逐步增强文化自信与民族自豪感。

表二:学生在红色文化方面的荣誉

序号 | 获奖时间 | 学生姓名 | 所获荣誉 | 等级 |

1 | 2024年6月 | 肖庆泉 | 第三届江西省历史学专业学生学术论坛本科生组一等奖 | 省级 |

2 | 2024年6月 | 柏亦罗 | 第三届江西省历史学专业学生学术论坛本科生组三等奖 | 省级 |

3 | 2023年12月 | 张雅妮等 | 第十八届挑战杯江西省红色专项三等奖 | 省级 |

4 | 2023年12月 | 慧盈等 | 第十八届挑战杯江西省红色专项三等奖 | 省级 |

5 | 2023年12月 | 游芷珺等 | 第十八届挑战杯江西省红色专项三等奖 | 省级 |

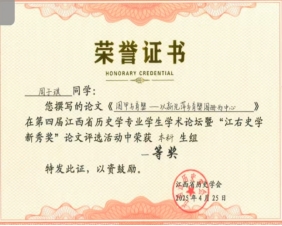

6 | 2023年5月 | 钟宇 | 第二届江西省历史专业学生学术论坛暨“江右史学新秀奖”论文评选活动二等奖 | 省级 |

7 | 2023年5月 | 肖庆泉 | 第二届江西省历史专业学生学术论坛暨“江右史学新秀奖”论文评选活动三等奖 | 省级 |

8 | 2023年1月 | 文盛林等 | 获省级红色云游优秀作品 | 省级 |

9 | 2022年9月 | 黄莉瑶 | “纪念安源路矿工人运动100周年学术研讨会”二等奖 | 省级 |

10 | 2022年7月 | 林晓盛 | 纪念中共安源路矿支部成立100周年研讨会征文优秀奖 | 市级 |

11 | 2022年7月 | 汪骁等 | 获“挑战杯”省级银奖 | 省级 |

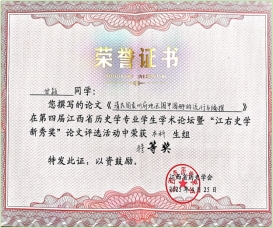

12 | 2025年4月 | 甘颖 | 第四届江西省历史专业学生学术论坛暨“江右史学新秀奖”论文评选活动特等奖 | 省级 |

13 | 2025年4月 | 周于琪 | 第四届江西省历史专业学生学术论坛暨“江右史学新秀奖”论文评选活动一等奖 | 省级 |

03

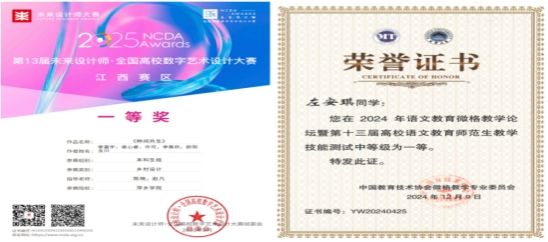

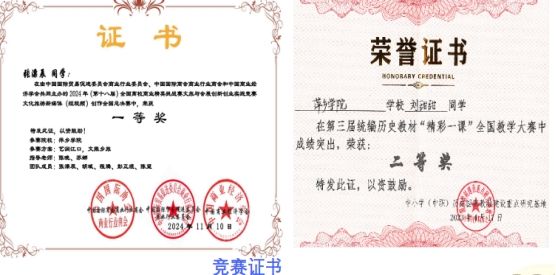

特色二:训赛结合,实践育人

人文与传媒学院通过整合多元实践载体,将理论教学与实践应用紧密结合:一方面,依托义教队、推普志愿服务团、方言田野调查团队及 “同心

同语 同行” 暑期志愿服务团,组织学生深度参与社会服务;另一方面,通过 “文传之星” 教师职业技能大赛、专业见习与实习

等活动,强化学生职业能力培养。

学院通过 “训赛结合” 的培养模式,不仅让学生在实战中锻炼并提升学科教学能力,更有效激发了学习主动性与内在热情,进而全面提高综合素养。近五年来,学生在各类高水平赛事中屡创佳绩,如 “华文杯” 师范生教学技能测试、全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛、“精彩一课” 教学展示活动、全国高校商业精英挑战赛、江西省未来教师技能展示活动、中华经典诵写讲大赛等,充分彰显了 “训赛结合” 模式对学生能力培养的实效。

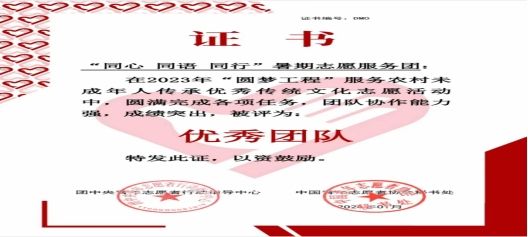

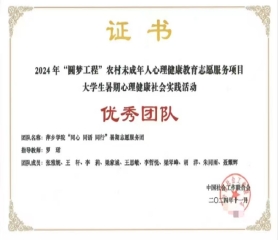

学院鼓励学生参与大学生各类实践项目。学生的多项实践项目入选为国家级大学生创新创业项目,如2019年“红色家书的碎片化阅读”项目、2023年“民俗体验创意工坊”项目和2024年“石榴花开——民俗潮玩先行者”项目等。这些实践项目不仅有效锻炼了学生的创新思维与实践能力,更为其未来职业发展筑牢根基。在品牌建设与文化传播方面,学院成果同样亮眼。“同心 同语 同行” 暑期志愿服务团连续多年获得国家级认可,2021 年、2022 年均入选全国 “推普助力乡村振兴” 活动,2023 年入选团中央志愿服务中心 “圆梦工程” 项目。

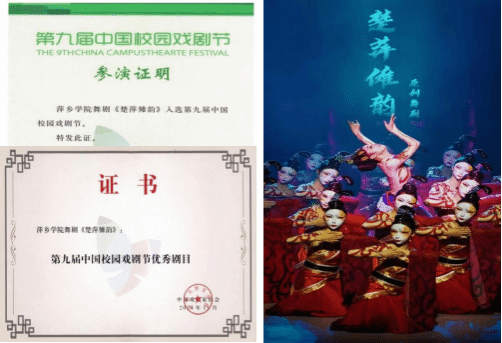

文化创作领域,学院自主出品的红色话剧《星火燎 “源”》广受好评;联合编剧(排名第二)的舞剧《楚萍傩韵》不仅斩获第九届中国校园戏剧节最高奖,成功获批 2024 年江西省文化艺术基金一般项目,充分彰显了学院在志愿服务、文化传承领域的专业实力与品牌影响力。

04

特色三:校地协同,双向赋能

人文与传媒学院积极探索校地协同育人新路径,构建起 “校地交互、双向赋能” 的合作模式。通过与多所地方中学、企业签署协同育人协议,双方深度参与人才培养全流程。校地双方不仅共同研讨制订贴合社会需求的人才培养方案,还围绕毕业论文(设计)指导、教学实践交流等开展师生双向互动活动,真正实现高校教育资源与地方实践资源的优势互补,为学生成长搭建起 “理论学习 + 实践锻炼” 的一体化平台。

教育实践基地的建设,加强了与地方政府、学校对接;实行双导师制,促进了高校与基础教育、地方企业的双向赋能;与地方企业开展的横向项目研究,服务了地方文化建设,促进了学生素质提升。

基地建设 校企合作

表三:横向课题

项目负责人 | 项目名称 | 项目来源 |

周满娇 | 萍乡市瀚洋语言文化艺术中心有限公司语言艺术顾问服务 | 萍乡市瀚洋语言文化艺术中心有限公司 |

凌焰 | 萍乡历代名人 | 萍乡市政协 |

凌焰 | 关于盛公祠等旧址陈列展示大纲撰写 | 安源路矿工人运动纪念馆 |

凌焰 | 敖洲书院陈列大纲项目协议书 | 萍乡市园林局 |

05

学院未来发展规划

人文与传媒学院将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循,全力实施以应用转型为方向、高质量发展为目标的内涵式发展战略。在育人实践中,学院坚持以科学的人才培养方案为行动指南,以优质的课堂教学为核心阵地,以扎实的实践教学为能力抓手,以竞技创新为突破路径,致力于推动现有三个专业的深度融合与创新发展,推进 AI 教育教学建设,为培养适应时代需求的应用型人才夯实发展根基。